Text: Anne Brockmann — Fotos: Thomas Pirot

Mosi sitzt auf dem Klappsofa in seinem Zimmer. Er schaut nachdenklich an die Decke, sucht ein Wort. Das Sofa nutzt hin und wieder jemand, der sonst in einer Kiosk-Toilette ganz in der Nähe schläft. Gerade ist er nicht da. Während Mosi überlegt, breitet sein Mitbewohner neben ihm einen Gebetsteppich aus und beginnt, Verse auf arabisch zu rezitieren. Kurz darauf betritt ein weiterer Zimmergenosse den Raum: Timur. Mit einer Packung Donuts macht er die Runde. Mosi lehnt ab, dafür aber fällt ihm das passende Wort ein, um zu beschreiben, was passiert ist. „Rausgeschmissen“, sagt er kurz. Er erzählt von seiner Ex-Frau, die sich getrennt und ihn vor die Tür gesetzt habe. Mit seinem roten Schnürstiefel macht er eine Kick-Bewegung.

Mosi ist Pakistani. Der Mitbewohner mit dem Gebetsteppich Tunesier. Und Timur, der mit den Donuts, Kroate. Der Vierte – jener, der nur manchmal zum Schlafen kommt, ist Deutscher. Sie alle mussten erfahren, wie es ist, kein Dach über dem Kopf zu haben und auf der Straße leben zu müssen. Vor ein paar Monaten haben sie im Frankfurter Gallusviertel ein neues Zuhause gefunden. Aktivistische Menschen haben das Haus in der Günderrodestraße 5 im Dezember 2022 besetzt und es Menschen ohne Obdach zur Verfügung gestellt. Anna und Jule sind zwei von ihnen. Sie möchten aus Sicherheitsgründen nur ihre Vornamen nennen.

„Wir möchten auf den vielen Leerstand in Frankfurt aufmerksam machen und wollten, dass dieses Haus bis zum geplanten Abriss als Wohnraum für Bedürftige zur Verfügung steht. Und das haben wir auch geschafft. 40 Menschen ohne feste Wohnung sind hier sicher durch den Winter gekommen.“ Einer Erhebung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zufolge lag die Leerstandsquote in Frankfaurt am Main im Jahr 2021 bei 0,3 Prozent. Wohnungen werden als „leerstehend“ bezeichnet, wenn sie weder vermietet sind noch von den Besitzenden selbst bewohnt werden. Ferien- und Freizeitwohnungen zählen nicht dazu.

Für 2018 ging das BBSR bundesweit von insgesamt 1,7 Millionen leerstehenden Wohnungen aus. Das entspricht 4,2 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. Frankfurt liegt mit 0,3 Prozent deutlich unter dem deutschlandweiten Schnitt. Leerstand ist besonders in ländlichen Regionen ein gravierendes Problem. Dennoch: Bei einem Bestand von 40 7400 Wohnungen Ende 2020 waren mindestens 1 222 marktaktive Wohnungen 2021 in Frankfurt nicht bewohnt. „Marktaktiv“ beschreibt Wohnungen, die unmittelbar vermietbar sind oder in weniger als sechs Monaten vermietbar sein könnten. Mietervereine hingegen schätzen den Leerstand in der Bankenmetropole auf rund 10 000 Wohnungen. Belegt ist diese Zahl allerdings nicht.

Horrende Mieten treffen auf eine steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, gerade in Städten. Während aber die Mieten immer weiter steigen, werden Obdachlose aus den öden und versiegelten Innenstädten gedrängt, in denen der Einzelhandel brach liegt.

Am Verhandlungstisch

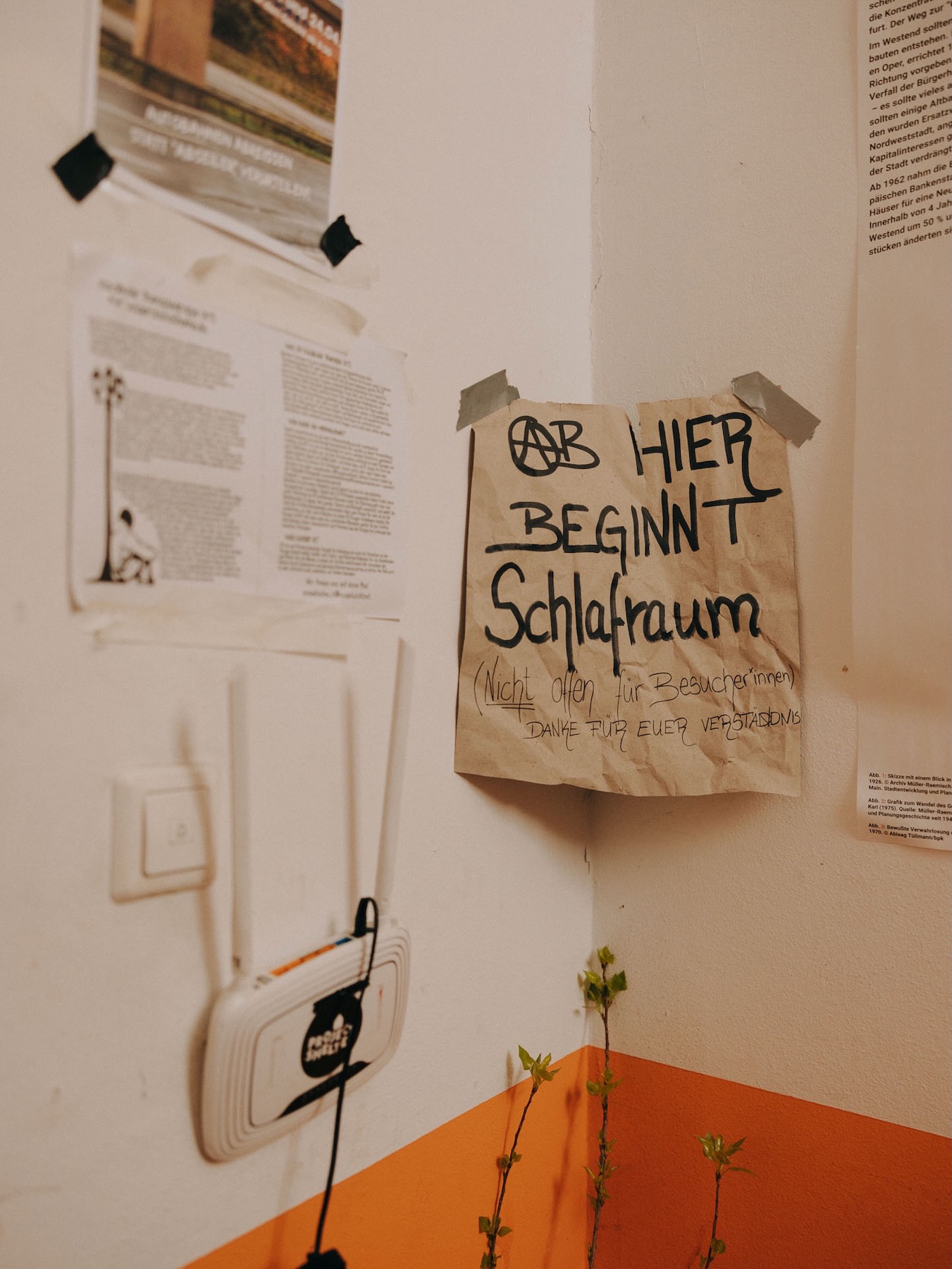

Der schmucke Altbau in Frankfurts Günderrodestraße, der bis November letzten Jahres zehn Sozialwohnungen beherbergte, soll nun weichen und Platz für Neues schaffen. Entstehen soll ein Quartier mit einem Sozialwohnungsanteil von 30 Prozent. Die Besetzenden jedoch fordern das Doppelte. Anna und Jule engagieren sich bei der Initiative „Project Shelter“ und gehören zum Kollektiv „Freiräume statt Glaspaläste“. Beide Gruppen kümmern sich seit der Besetzung und gemeinsam mit der „Ada Kantine“ um das Politische, die Aufrechterhaltung und Nutzung rund ums „Gündi 5“, wie die Gemeinschaft das Haus liebevoll getauft hat.

Eigentümer des Gebäudes, das gegenüber der S-Bahn-Haltestelle Galluswarte liegt, ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Keine drei Wochen nach der Besetzung des Hauses konnten die Engagierten einen sogenannten Gestattungsvertrag unterzeichnen, der ihnen die Nutzung bis Ende April 2023 zusicherte. Darauf einigten sie sich mit der FAZ, der Stadt Frankfurt und der Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft, einem so genannten Public-Private-Partnership-Unternehmen, das 1995 mit dem Ziel entstand, die Entwicklung von ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und deren Umnutzung für zivile Zwecke voranzutreiben.

Auch Jule, 18, saß mit am Verhandlungstisch. „Ich mische seit Jahren in der Frankfurter Politik mit und setze mich vor allem für antifaschistische und feministische Projekte ein. Dabei kriege ich es immer wieder mit der Polizei zu tun. Die kennt mich inzwischen und ich habe Angst vor Repressionen. Doch an meiner Arbeit hindert mich das nicht.“ Jule jobbt nebenher. Freizeit sei rar, erzählt sie. Mit befreundeten Menschen treffe sie sich selten. Die Hälfte der Woche wohnt Jule in der „Gündi 5“, die andere Hälfte in ihrer WG.

„Meiner privilegierten Lebenssituation war ich mir schon früh bewusst. Ich bin total sicher und behütet aufgewachsen. Daraus erwächst auch eine Verantwortung – nämlich die, Systeme lautstark anzuprangern, die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruhen“, sagt die Schülerin.

Anna kam aus einem „niederbayrischen Kaff“ nach Frankfurt. „In dem Dorf, wo ich zu Hause war, gehört Rassismus zum guten Ton.“ Nach einem Jahr im Ausland studiert die 24-Jährige Humangeographie. Ein Bachelorstudium in Soziologie und Politikwissenschaft hat sie bereits abgeschlossen. bei ihrem Engagement schlüpft sie immer wieder in andere Rollen. „Ich habe keine feste Zuständigkeit, sondern bringe mich dort ein, wo gerade jemand gebraucht wird.“ Mit Kochlöffel am Herd, mit aufmerksamen Ohren und starker Stimme in einem städtischen Gremium oder voller Neugier auf einem Netzwerktreffen in Hamburg oder Berlin. „Was ich am meisten an unserer Gemeinschaft schätze, ist der Spaßfaktor“, so die Studentin.

Debatte um die Polizei

Die Besetzenden wollen die „Gündi 5“ zu einem Ort machen, an dem sich alle einbringen können. „Für mich hat das ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun. Weil ein anderer es mir zutraut, fühle ich mich befähigt, etwas auf die Beine zu stellen“, erklärt Xu. Im Keller des Hauses seien schon Konzerte gespielt, Vorträge gehalten und Fotoausstellungen gezeigt worden, „weil Menschen da Bock drauf hatten“, meint Xu. Ohne jede Regel funktioniere es aber auch nicht. „Die müssen sein. Ganz klar“, erklärt Anna. „Der Unterschied ist, dass wir die Regeln gemeinsam in den Plena aushandeln.“ Das allerdings sei für viele Neuland und die „Gündi 5“ deshalb auch noch lange kein konfliktfreier Raum.

„Wir versuchen hier, alles im Dialog zu klären“, sagt Zohar, die erst vor neun Monaten nach Deutschland kam. Das Zusammenleben im Kollektiv kennt sie gut. Die Palästinenserin ist in einem jüdischen Kibbuz in Israel aufgewachsen. „Eine der schwierigsten Fragen, denen wir uns stellen mussten“, erinnert sie sich, „war die, wie wir mit der Polizei umgehen. Rufen wir sie bei ernsten Angelegenheiten dazu oder nicht?“. Viele im Haus hätten schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht oder könnten wegen ihres Aufenthaltsstatus Probleme bekommen. Anderen gebe es Sicherheit, sich an die Polizei wenden zu können – denn gerade Menschen ohne Obdach und mit Fluchterfahrung sind häufig Gewalt ausgesetzt.

Die Hausgemeinschaft hat sich schließlich darauf geeinigt und festgelegt, die Polizei nur in Notfällen hinzuzuziehen. Eine Entscheidung, die erst kürzlich auf eine harte Probe gestellt wurde. Einem Bewohner wurde das Handy geklaut. „Er wollte sofort die Polizei rufen, aber wir konnten ihn überzeugen, es erst im Plenum anzusprechen“, schildert Zohar die Situtation. Nach einer außerordentlichen Zusammenkunft aller Besetzenden war das Telefon wieder da.

Doch nicht immer würden Konflikte so glimpflich ausgehen, verdeutlicht Jule: „Es ist schon vorgekommen, dass wir jemanden aus der Gemeinschaft ausschließen mussten. Er hatte rassistische Ansichten vertreten. Dieses Haus ist nicht für alle etwas. Es hat weh getan, das zu realisieren, aber es stimmt.“ Zohar ergänzt: „Er wurde nicht als derjenige ausgeschlossen, der er ist, sondern als derjenige, der sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten hat. Das macht einen Unterschied.“ Einen „Fehlerspielraum“, den müsse es in so einem Kollektiv aber unbedingt geben. Der sei essentiell, um dazulernen zu können.

Frei von Diskriminierung ist das Zusammenleben im Haus nicht, aber die Beteiligten möchten sensibel dafür sein und weiter an sich arbeiten. Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die ein Verein finanziert, unterstützt das Projekt, ohne dabei aber eine führende Rolle einzunehmen.

Kurz vor der Räumung

Wie es für Jule nach dem Abitur weitergeht, ist offen. Ob sie sich denn auch beruflich dem Thema Obdachlosigkeit annehmen möchte? „Die Aufgaben, die ich hier wahrnehme, sind ganz wichtig, sollten aber eigentlich überflüssig sein. Es kann nicht sein, dass wir in einer Stadt mit so viel Leerstand dafür kämpfen müssen, dass Menschen nicht auf der Straße schlafen. Wenn es nach mir ginge, bräuchte es unseren Aktivismus bald nicht mehr.“

Anna stimmt nickend zu. Kürzlich wurde die Frist für die Räumung der „Gündi 5“ um zwei Wochen nach hinten verschoben. Insgeheim gehen die Besetzenden davon aus, dass es noch deutlich länger dauern wird, bis die Abrissmaschinen wirklich anrücken. Aber was, wenn es so weit ist? „Wie wir uns dann verhalten, werden wir demnächst im Plenum besprechen“, meint Anna. Klar sei aber, dass sie es nicht auf eine Eskalation anlegen. „Da möchten wir uns selbst treu bleiben. Hier drinnen wollen wir alles im Dialog klären – das gilt auch für draußen.“ Mit der Stadt sind sie zumindest schon übereingekommen, dass es noch vor der nahenden Räumung eine Alternative für die Unterbringung der Bewohnenden geben muss.

Dass rund 40 Menschen erneut auf der Straße landen, das sei keine Option. Die Stadt solle also Gebäude anbieten, in denen das Projekt weiterbestehen kann. „Das tut sie auch fleißig“, berichtet Jule. Und es zeige sich, wie viele leerstehende Objekte es tatsächlich in Frankfurt gibt. Mit einer Vielzahl einzelner Räume oder Wohnungen, die über die Stadt verteilt liegen, werden sie sich jedoch nicht zufrieden geben. „Wir haben uns hier erstmals eine Art Zentrale für unsere Arbeit geschaffen und merken, wie wichtig das ist. So etwas brauchen wir wieder.“

Die Initiative „Project Shelter“ zum Beispiel fordert schon seit seiner Gründung im Dezember 2014 ein migrantisches, selbstorganisiertes Zentrum, um den Teufelskreis zwischen fehlender Meldeadresse und Arbeitslosigkeit durchbrechen zu können. „Aber genauso aus politischen Gründen“, erklärt Anna. „Um einen Ort der gemeinsamen Organisation und der Verknüpfung von Kämpfen zu haben.“ Strukturellen Ungerechtigkeiten rund um Obdachlosigkeit, Rassismus und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, könne nur gemeinsam begegnet werdet. Das hätten sie schon in den Verhandlungen mit der Stadt immer wieder deutlich gemacht.

Auch wenn Anna und Jule sich eigentlich etwas anderes wünschen, gehen beide davon aus, dass ihr Engagement im Kampf gegen Obdachlosigkeit noch eine ganze Weile von Nöten sein wird. Dafür möchten sie sich und ihre Initiativen bestmöglich aufstellen. Eine neue Zentrale wäre dafür ein nächster Schritt in die richtige Richtung.

Mit Veto geben wir dem Aktivismus im Land eine mediale Bühne. Warum? Weil es Zeit ist, all jene zu zeigen, die sich einmischen. Unser Selbstverständnis: Journalismus mit Haltung.